»Was passiert, wenn wir unsere Traditionen loslassen? Wir werden zu neuen Traditionen.« In ihrer Outernational Listening Session »Sounding Changes« im Radialsystem Berlin denkt Wendy M. K. Shaw über dieses Neu-Werden durch loslassen nach. Wandel ist für die Kunsthistorikerin islamischer Kulturen ein brennendes Anliegen. Ihr jüngstes Buch »What is ›Islamic‹ Art? Between Religion and Perception« verändert unser Verständnis davon, wie Wahrnehmung in der vorkolonialen islamischen Welt funktionierte. Sie lässt die üblichen Kategorien der Künste hinter sich und befasst sich mit Musik, um Bilder und Darstellung in einer Kultur zu verstehen, deren wichtigstes Sinnesorgan das Herz war. Wie kann ihre Forschung als Werkzeugkasten für Künstler:innen und Musiker:innen genutzt werden, die sich von engen Kultur- und Genrekategorien befreien wollen? Und wie klingt dekolonisierte Musik? Ein Gespräch über kulturellen Wandel durch Zeitreisen in die Vergangenheit, die Verbindung von Hören und Sehen und darüber, wie islamisches Ornament der Dekolonisierung von Musik dienen kann.

Text Philip Geisler

Titelbild © Erik Albers

Deine Forschung dreht sich um die Frage, was vormoderne ›islamische‹ Kunst ist. Warum beschäftigst du dich mit Musik, um das herauszufinden?

Während in der öffentlichen Diskussion über den Islam oft von einem Bilderverbot gesprochen wird, gibt es in den islamischen Kulturen viele Bilder. Dieses Missverständnis ist ziemlich überraschend – ich setze mich damit auseinander, wie es entstanden ist und fortbesteht, aber interessanter ist für mich, wie diese Bilder für Menschen Bedeutung erzeugten. Ich ging dieser Frage zu islamischen Bildern nach, indem ich den Koran, religiöse Kommentare, philosophische Texte und Poesie las. Dabei wurde mir klar, dass es eine moderne europäische Praxis ist, Kunst vornehmlich über das visuelle Bild zu verstehen und das Sehen zu privilegieren. In der Antike, in einer Tradition, die durch das Denken Platons bis in die Spätantike reicht, in der der Islam entstand, war das Herz, nicht das Auge, das wichtigste Sinnesorgan und das Ohr war ein zentraler Weg, um es zu erreichen. Die meisten frühen Kommentare über die Zulässigkeit der Künste im Islam beziehen sich auf Musik. Wir können über sie gut nachvollziehen, dass Musik als etwas verstanden wurde, das einerseits Menschen in die Irre, aber andererseits auch in ein tiefes Verständnis des Göttlichen führen konnte. Musik konnte das Reale abbilden. Die Begriffe für diese Art der klanglichen Darstellung waren dieselben, die später für Bilder verwendet wurden. Die Sphärenmusik war eine Vorstellung vom Universum, in der die Proportionen in den Bewegungen von Himmelskörpern als Musik galten. Diese Theorie verbreitete sich später auch in Europa, als christliche Gelehrte nach dem Fall des islamischen Spaniens auf dortige Texte zugriffen. An all das primär über das Sehen heranzugehen, würde einem vormodernen Weltverständnis eine völlig andere, eine moderne europäische Kulturordnung aufzwingen.

Wurde diese Bedeutung von Musik in Werken der Bildenden Kunst dargestellt?

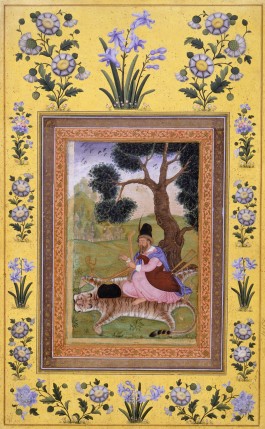

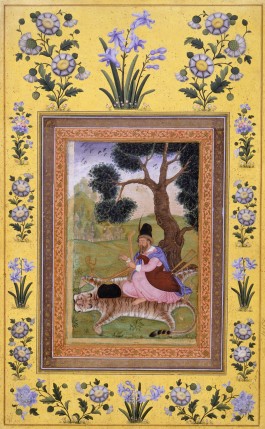

Man findet Gedanken dazu in frühen Kommentaren, in der Poesie und später auch in Kunstwerken. Platon ließ Sokrates in seinem Phaedo sagen, er halte die Philosophie für die edelste Kunst und ließ ihn davon träumen, die Philosophie als Musik zu verstehen. Solche Erzählungen gingen in die islamische Dichtung ein und um 1600 entstand zum Beispiel eine Miniaturmalerei, die Platon selbst als Musiker zeigt. Das Bild stellt europäische Darstellungskonventionen der affektiven Sphäre der Musik gegenüber und vergleicht so das mimetische Potenzial der Perspektivmalerei und der Musik. Es war eine verbreitete, durch den Platonismus vermittelte Auffassung, dass das Reale nicht durch bloße Nachahmung zugänglich, sondern innerlich wahrzunehmen war. Musik entsprach dieser Form des Realismus mehr als Malerei. Auch für den Maler der Miniatur machte die immaterielle Musik Wissen und das Göttliche gegenwärtig und demonstrierte aus seiner Sicht damit einen größeren Realismus als die europäische naturnachahmende, illusionistische Perspektivmalerei – so hält er es im Bild fest. Da Musik das existierende Wissen überstieg, wurde sie als der bessere Weg gesehen, das Reale darzustellen – und dieses Reale schloss natürlich das Übersinnliche ein.

In Europa wurde das ab dem 14. und 15. Jahrhundert durch eine andere Tradition, die perspektivische Malerei, erreicht, die mit ihrer räumlichen Illusion ebenso ein Fenster zu diesem »realen Übersinnlichen« öffnete. Um einen wirklichen Wandel der Paradigmen zu erreichen, mit denen Wissen produziert wird, setzt du diese europäische Zentralperspektive der islamischen Geometrie mit ihren Mustern und Ornamenten entgegen. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig?

Abgesehen davon, dass es sich bei der »Perspektive« um eine Konvention in der Malerei handelt, hat sie auch eine moderne Geschichte, in der sie als Metapher, als intellektuelle Errungenschaft der Darstellung von Raum auf einer Leinwand behandelt wurde, die die Überlegenheit der westlichen Zivilisation demonstriert. Wir neigen dazu, perspektivische Malerei als »realistisch« zu verstehen, und wir haben uns daran gewöhnt, perspektivbezogene Wörter – wie Standpunkt, Brennpunkt, Horizont – als Metaphern für eine einförmige Subjektivität zu verwenden, die gewöhnlich als die richtige und beste verstanden wird. Das wurde auch durch eine Abgrenzung von der islamischen Kunst mit ihren nichtperspektivischen Oberflächengeometrien wie auf Keramikfliesen oder Teppichen ausgedrückt, die als »ornamental« oder »dekorativ« bezeichnet wurden. Das ist zum Teil richtig – die islamischen Platoniker des elften Jahrhunderts schreiben über Geometrie, dass sie wie die Musik ihre Bedeutung direkt und ohne zwischengeschaltete Theorie ausdrückt. Wenn wir jedoch die Geometrie einer Fliese als Metapher verwenden, können wir uns einen wirklichen kulturellen Wandel vorstellen, denn sie rückt mehrere gleichberechtigte Positionen anstelle einer einzigen Subjektivität und Wahrheit in den Vordergrund. Das geometrische Ornament ist multifokal, was bedeutet, dass es keinen zentralen Standpunkt, keine Assimilation oder Hierarchie erfordert. Es erlaubt uns, die Dinge nebeneinander, seitlich, unendlich zu sehen. Das ist letztlich das Ziel meiner Arbeit: Nicht die Konventionen oder Kategorien, die wir haben, zu eliminieren, sondern sie als eines von vielen möglichen Wissenssystemen anzuerkennen.

© Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin

Preußischer Kulturbesitz (CC BY-NC-SA 3.0)

Photo: Volker-H. Schneider

Digital Copy: Los Angeles County Museum of Art

Nasli and Alice Heeramaneck Collection (M.80.6.7), www.lacma.org

Wendy M. K. Shaw erklärt, wie islamisches Ornament der Dekolonisierung von Musik dienen kann.

In @vanmusik #outernational #10

Hat eine ähnliche Metapher wie die Zentralperspektive die europäische Musikgeschichte geprägt?

Mir ist oft eine Musikgeschichte begegnet, die sich auf Biographien zu konzentrieren scheint, die das sogenannte »Genie« von Individuen betont – und von Nationen, die sich diese Komponisten angeeignet haben. Das ist einer Kunstgeschichte ähnlich, die sich auf Meisterwerke konzentriert und sie zelebriert. Ich mag natürlich schöne Dinge, aber ich interessiere mich viel mehr für die historischen und intellektuellen Kontexte, die sich wandelnde Formen und Bedeutungen ermöglichen. Ich habe diese Herangehensweise an die europäische Musikgeschichte nicht wirklich gefunden – sie scheint entweder sehr technisch oder zelebriert eben Genies. Was mir noch auffällt, ist, dass Musik aus dem Nahen Osten oft über ihre angeblich »fehlende« Polyphonie beschrieben wird, genau wie der dortigen Malerei die Perspektive »fehle«. Das offenbart einen tiefen Eurozentrismus – diese europäischen Konventionen haben eine partikulare Geschichte, sie demonstrieren keine Überlegenheit. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ist mein Urteil deswegen: Sie haben lediglich gleich gestimmte Skalen, oder sie verwenden nur Rhythmen, die in 2, 3 und 4 unterteilt sind, oder ihre Perspektive kann nicht einmal Strukturen zeigen, sondern bloß Oberflächen?

Eines deiner Hauptanliegen ist, unser Verständnis islamischer Kulturen grundlegend zu verändern und Wissen zu dekolonisieren. Finden auch Musiker:innen Anregungen in deiner Arbeit, wie das Musikgeschehen transformiert und dekolonisiert werden kann?

Genauso wie in der Kunst scheint es mir, dass die Beibehaltung von Begriffen wie »klassisch« einen Kanon ständig reproduziert und ihn als global dominierende Tradition legitimiert, ohne dass man sich bewusst ist, dass er eine partikulare Geschichte hat. Das lobenswerte Bemühen, Menschen durch europäische Musik in der Barenboim-Said-Akademie zusammenzubringen, oder die Aufführung europäischer Opern auf antiken Bühnen... alle diese Formen sind zutiefst kolonial, auch wenn sie oft als grundlegende kulturelle Verschiebungen dargestellt werden. In einem dekolonialen Rahmen ist die europäische klassische Musik nicht natürlicherweise universeller als die indonesische, nigerianische oder chinesische Musik. Ihre Universalisierung normalisiert eine Vorstellung von Klassik, die auf einem europäischen Bild der griechischen und römischen Antike beruht. Während der Postkolonialismus betrachtet, wie der Kolonialismus Veränderungen von Geschichtsläufen verursacht hat, bedeutet Dekolonisierung vor allem, das durch den Kolonialismus Verlorene zurückzugewinnen und zu verstehen, wie die Welt außerhalb der Zwänge der Moderne funktioniert – also nicht-moderne und nicht-westliche Wege der Welterfahrung ernst zu nehmen und von ihnen zu lernen. Wenn ich darüber nachdenke, wie Wandel möglich ist, würde ich folgende Entdeckung meiner Forschung betonen: Intellektuelle und kreative Werke früherer Zeiten sind wie Zeitkapseln einer anderen, einer vormodernen und vorkolonialen Art des Seins. Sie sind Mittel mein Denken über die Welt zu dekolonisieren, und natürlich können auch Musiker diese Zeitkapseln in ihre Arbeit einbeziehen.

Wie stellst du dir ein verändertes Musikgeschehen vor, das diesem Ansatz folgt und neue Konzepte über kreative Werke vergangener Epochen aufspürt?

Es reicht nicht aus, den Kanon einfach zu »erweitern«, indem man einige nicht-westliche Werke aufführt oder ab und zu einige nicht-westliche Künstler:innen einlädt. Selbst der Begriff »nicht-westlich« trägt dieses riesige koloniale Gepäck, ein Wir-und-sie. Für grundlegenden Wandel wäre es meiner Meinung nach erbaulicher, die Strukturen der verschiedenen Musiktraditionen in die Programme der Musikerziehung und Ausbildung einzubeziehen. Sich mit vielfältigen Praktiken des Unterrichts, der Dokumentation und der Theoretisierung von Musik zu beschäftigen, statt alles über das Konzept des Andersartigen zu verstehen. Was passiert, wenn wir voneinander lernen, Auge in Auge, auf einem ebenen Spielfeld? Was passiert, wenn wir tatsächlich lernen und uns austauschen? Dann heißt Dekolonisierung, dass ich lerne, wie Taksim auf der Oud funktioniert, dass Musiker:innen herausfinden, wie man eine achämenidische Flöte spielt, was Rap in Nairobi sein kann oder K-Pop, dass sie Klangkonventionen neu aushandeln, mit unterschiedlichen Horizonten und Fähigkeiten. Ich glaube, es gibt viele Beispiele für diese Verschiebung im musikalischen Kontext, zum Teil, weil der performative Charakter der Musik einen enormen Experimentalismus und Lernhunger ermöglicht. Um zum Ausgangspunkt dieses Gesprächs zurückzukehren: Dieser Wunsch nach Wachstum und Wandel durch gleichberechtigten Austausch steht im Mittelpunkt von Platons Dialogen. Er ist absolut notwendig, damit Gleichheit und Demokratie funktionieren.

Wendy M. K. Shaw

Foto © Bernd Wannenmacher

Du hast die Macht von Konventionen angesprochen: Was braucht es auf der anderen Seite, um unsere Hörgewohnheiten zu dekolonisieren?

Ich denke, als Modell würde das wie die Wiedergabeliste auf unseren Devices aussehen. Meine wechselt zwischen Bach und Oud-Taksims und Ligeti und Hip-Hop und Carla Bruni und Hamilton und Beethoven und Abba und Annie Lennox und Nina Simone und Curtis Mayfield und Zeki Müren und Dolly Parton und Anouar Brahem und und und. Wenn wir Multifokalität als Muster für Wandel verstehen, bedeutet das, dass wir Unterschiede auf einem ebenen Feld von Klasse, Ort, Rasse und Geschlecht zulassen. Das Konzept eines geometrischen Ornaments inspiriert uns dazu, Hierarchien loszulassen, im Idealfall selbst jene, die uns selbst Priorität geben, und zumindest vorübergehend die Position zu bevorzugen, in der wir uns nicht befinden. Es gibt diesen seltsamen Umstand, dass Menschen gerne die Musik hören, die sie schon kennen. Und natürlich ist das beruhigend, wir können mitsingen, Aufführungen vergleichen. Aber es ist nicht nötig, dass dieses Modell der Musik-als-Wiegenlied die einzige Grundlage musikalischer Wertschätzung ist. Wie kann man überhaupt wissen, was einem gefällt, wenn man sich weigert, sich auf etwas einzulassen, das man noch nicht kennt, außer zu den eigenen Bedingungen? Multifokalität bedeutet, den anderen wie das Selbst zu bewerten. Es bedeutet, nicht einfach nur zu tolerieren, sondern wirklich zu respektieren, was man noch nicht kennt und vielleicht nicht versteht. Ich verwende die Metapher des islamischen Musters, um diesen Wandel zu erklären. Was braucht es also für Wandel? Man weigert sich, sich der Andersartigkeit zu verschließen. Man nimmt das Unbekannte an. ¶

»Was passiert, wenn wir unsere Traditionen loslassen? Wir werden zu neuen Traditionen.« In ihrer Outernational Listening Session »Sounding Changes« im Radialsystem Berlin denkt Wendy M. K. Shaw über dieses Neu-Werden durch loslassen nach. Wandel ist für die Kunsthistorikerin islamischer Kulturen ein brennendes Anliegen. Ihr jüngstes Buch »What is ›Islamic‹ Art? Between Religion and Perception« verändert unser Verständnis davon, wie Wahrnehmung in der vorkolonialen islamischen Welt funktionierte. Sie lässt die üblichen Kategorien der Künste hinter sich und befasst sich mit Musik, um Bilder und Darstellung in einer Kultur zu verstehen, deren wichtigstes Sinnesorgan das Herz war. Wie kann ihre Forschung als Werkzeugkasten für Künstler:innen und Musiker:innen genutzt werden, die sich von engen Kultur- und Genrekategorien befreien wollen? Und wie klingt dekolonisierte Musik? Ein Gespräch über kulturellen Wandel durch Zeitreisen in die Vergangenheit, die Verbindung von Hören und Sehen und darüber, wie islamisches Ornament der Dekolonisierung von Musik dienen kann.

Text Philip Geisler

Titelbild © Erik Albers

Deine Forschung dreht sich um die Frage, was vormoderne ›islamische‹ Kunst ist. Warum beschäftigst du dich mit Musik, um das herauszufinden?

Während in der öffentlichen Diskussion über den Islam oft von einem Bilderverbot gesprochen wird, gibt es in den islamischen Kulturen viele Bilder. Dieses Missverständnis ist ziemlich überraschend – ich setze mich damit auseinander, wie es entstanden ist und fortbesteht, aber interessanter ist für mich, wie diese Bilder für Menschen Bedeutung erzeugten. Ich ging dieser Frage zu islamischen Bildern nach, indem ich den Koran, religiöse Kommentare, philosophische Texte und Poesie las. Dabei wurde mir klar, dass es eine moderne europäische Praxis ist, Kunst vornehmlich über das visuelle Bild zu verstehen und das Sehen zu privilegieren. In der Antike, in einer Tradition, die durch das Denken Platons bis in die Spätantike reicht, in der der Islam entstand, war das Herz, nicht das Auge, das wichtigste Sinnesorgan und das Ohr war ein zentraler Weg, um es zu erreichen. Die meisten frühen Kommentare über die Zulässigkeit der Künste im Islam beziehen sich auf Musik. Wir können über sie gut nachvollziehen, dass Musik als etwas verstanden wurde, das einerseits Menschen in die Irre, aber andererseits auch in ein tiefes Verständnis des Göttlichen führen konnte. Musik konnte das Reale abbilden. Die Begriffe für diese Art der klanglichen Darstellung waren dieselben, die später für Bilder verwendet wurden. Die Sphärenmusik war eine Vorstellung vom Universum, in der die Proportionen in den Bewegungen von Himmelskörpern als Musik galten. Diese Theorie verbreitete sich später auch in Europa, als christliche Gelehrte nach dem Fall des islamischen Spaniens auf dortige Texte zugriffen. An all das primär über das Sehen heranzugehen, würde einem vormodernen Weltverständnis eine völlig andere, eine moderne europäische Kulturordnung aufzwingen.

Wurde diese Bedeutung von Musik in Werken der Bildenden Kunst dargestellt?

Man findet Gedanken dazu in frühen Kommentaren, in der Poesie und später auch in Kunstwerken. Platon ließ Sokrates in seinem Phaedo sagen, er halte die Philosophie für die edelste Kunst und ließ ihn davon träumen, die Philosophie als Musik zu verstehen. Solche Erzählungen gingen in die islamische Dichtung ein und um 1600 entstand zum Beispiel eine Miniaturmalerei, die Platon selbst als Musiker zeigt. Das Bild stellt europäische Darstellungskonventionen der affektiven Sphäre der Musik gegenüber und vergleicht so das mimetische Potenzial der Perspektivmalerei und der Musik. Es war eine verbreitete, durch den Platonismus vermittelte Auffassung, dass das Reale nicht durch bloße Nachahmung zugänglich, sondern innerlich wahrzunehmen war. Musik entsprach dieser Form des Realismus mehr als Malerei. Auch für den Maler der Miniatur machte die immaterielle Musik Wissen und das Göttliche gegenwärtig und demonstrierte aus seiner Sicht damit einen größeren Realismus als die europäische naturnachahmende, illusionistische Perspektivmalerei – so hält er es im Bild fest. Da Musik das existierende Wissen überstieg, wurde sie als der bessere Weg gesehen, das Reale darzustellen – und dieses Reale schloss natürlich das Übersinnliche ein.

In Europa wurde das ab dem 14. und 15. Jahrhundert durch eine andere Tradition, die perspektivische Malerei, erreicht, die mit ihrer räumlichen Illusion ebenso ein Fenster zu diesem »realen Übersinnlichen« öffnete. Um einen wirklichen Wandel der Paradigmen zu erreichen, mit denen Wissen produziert wird, setzt du diese europäische Zentralperspektive der islamischen Geometrie mit ihren Mustern und Ornamenten entgegen. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig?

Abgesehen davon, dass es sich bei der »Perspektive« um eine Konvention in der Malerei handelt, hat sie auch eine moderne Geschichte, in der sie als Metapher, als intellektuelle Errungenschaft der Darstellung von Raum auf einer Leinwand behandelt wurde, die die Überlegenheit der westlichen Zivilisation demonstriert. Wir neigen dazu, perspektivische Malerei als »realistisch« zu verstehen, und wir haben uns daran gewöhnt, perspektivbezogene Wörter – wie Standpunkt, Brennpunkt, Horizont – als Metaphern für eine einförmige Subjektivität zu verwenden, die gewöhnlich als die richtige und beste verstanden wird. Das wurde auch durch eine Abgrenzung von der islamischen Kunst mit ihren nichtperspektivischen Oberflächengeometrien wie auf Keramikfliesen oder Teppichen ausgedrückt, die als »ornamental« oder »dekorativ« bezeichnet wurden. Das ist zum Teil richtig – die islamischen Platoniker des elften Jahrhunderts schreiben über Geometrie, dass sie wie die Musik ihre Bedeutung direkt und ohne zwischengeschaltete Theorie ausdrückt. Wenn wir jedoch die Geometrie einer Fliese als Metapher verwenden, können wir uns einen wirklichen kulturellen Wandel vorstellen, denn sie rückt mehrere gleichberechtigte Positionen anstelle einer einzigen Subjektivität und Wahrheit in den Vordergrund. Das geometrische Ornament ist multifokal, was bedeutet, dass es keinen zentralen Standpunkt, keine Assimilation oder Hierarchie erfordert. Es erlaubt uns, die Dinge nebeneinander, seitlich, unendlich zu sehen. Das ist letztlich das Ziel meiner Arbeit: Nicht die Konventionen oder Kategorien, die wir haben, zu eliminieren, sondern sie als eines von vielen möglichen Wissenssystemen anzuerkennen.

© Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin

Preußischer Kulturbesitz (CC BY-NC-SA 3.0)

Photo: Volker-H. Schneider

Digital Copy: Los Angeles County Museum of Art

Nasli and Alice Heeramaneck Collection (M.80.6.7), www.lacma.org

Hat eine ähnliche Metapher wie die Zentralperspektive die europäische Musikgeschichte geprägt?

Mir ist oft eine Musikgeschichte begegnet, die sich auf Biographien zu konzentrieren scheint, die das sogenannte »Genie« von Individuen betont – und von Nationen, die sich diese Komponisten angeeignet haben. Das ist einer Kunstgeschichte ähnlich, die sich auf Meisterwerke konzentriert und sie zelebriert. Ich mag natürlich schöne Dinge, aber ich interessiere mich viel mehr für die historischen und intellektuellen Kontexte, die sich wandelnde Formen und Bedeutungen ermöglichen. Ich habe diese Herangehensweise an die europäische Musikgeschichte nicht wirklich gefunden – sie scheint entweder sehr technisch oder zelebriert eben Genies. Was mir noch auffällt, ist, dass Musik aus dem Nahen Osten oft über ihre angeblich »fehlende« Polyphonie beschrieben wird, genau wie der dortigen Malerei die Perspektive »fehle«. Das offenbart einen tiefen Eurozentrismus – diese europäischen Konventionen haben eine partikulare Geschichte, sie demonstrieren keine Überlegenheit. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ist mein Urteil deswegen: Sie haben lediglich gleich gestimmte Skalen, oder sie verwenden nur Rhythmen, die in 2, 3 und 4 unterteilt sind, oder ihre Perspektive kann nicht einmal Strukturen zeigen, sondern bloß Oberflächen?

Eines deiner Hauptanliegen ist, unser Verständnis islamischer Kulturen grundlegend zu verändern und Wissen zu dekolonisieren. Finden auch Musiker:innen Anregungen in deiner Arbeit, wie das Musikgeschehen transformiert und dekolonisiert werden kann?

Genauso wie in der Kunst scheint es mir, dass die Beibehaltung von Begriffen wie »klassisch« einen Kanon ständig reproduziert und ihn als global dominierende Tradition legitimiert, ohne dass man sich bewusst ist, dass er eine partikulare Geschichte hat. Das lobenswerte Bemühen, Menschen durch europäische Musik in der Barenboim-Said-Akademie zusammenzubringen, oder die Aufführung europäischer Opern auf antiken Bühnen... alle diese Formen sind zutiefst kolonial, auch wenn sie oft als grundlegende kulturelle Verschiebungen dargestellt werden. In einem dekolonialen Rahmen ist die europäische klassische Musik nicht natürlicherweise universeller als die indonesische, nigerianische oder chinesische Musik. Ihre Universalisierung normalisiert eine Vorstellung von Klassik, die auf einem europäischen Bild der griechischen und römischen Antike beruht. Während der Postkolonialismus betrachtet, wie der Kolonialismus Veränderungen von Geschichtsläufen verursacht hat, bedeutet Dekolonisierung vor allem, das durch den Kolonialismus Verlorene zurückzugewinnen und zu verstehen, wie die Welt außerhalb der Zwänge der Moderne funktioniert – also nicht-moderne und nicht-westliche Wege der Welterfahrung ernst zu nehmen und von ihnen zu lernen. Wenn ich darüber nachdenke, wie Wandel möglich ist, würde ich folgende Entdeckung meiner Forschung betonen: Intellektuelle und kreative Werke früherer Zeiten sind wie Zeitkapseln einer anderen, einer vormodernen und vorkolonialen Art des Seins. Sie sind Mittel mein Denken über die Welt zu dekolonisieren, und natürlich können auch Musiker diese Zeitkapseln in ihre Arbeit einbeziehen.

Wie stellst du dir ein verändertes Musikgeschehen vor, das diesem Ansatz folgt und neue Konzepte über kreative Werke vergangener Epochen aufspürt?

Es reicht nicht aus, den Kanon einfach zu »erweitern«, indem man einige nicht-westliche Werke aufführt oder ab und zu einige nicht-westliche Künstler:innen einlädt. Selbst der Begriff »nicht-westlich« trägt dieses riesige koloniale Gepäck, ein Wir-und-sie. Für grundlegenden Wandel wäre es meiner Meinung nach erbaulicher, die Strukturen der verschiedenen Musiktraditionen in die Programme der Musikerziehung und Ausbildung einzubeziehen. Sich mit vielfältigen Praktiken des Unterrichts, der Dokumentation und der Theoretisierung von Musik zu beschäftigen, statt alles über das Konzept des Andersartigen zu verstehen. Was passiert, wenn wir voneinander lernen, Auge in Auge, auf einem ebenen Spielfeld? Was passiert, wenn wir tatsächlich lernen und uns austauschen? Dann heißt Dekolonisierung, dass ich lerne, wie Taksim auf der Oud funktioniert, dass Musiker:innen herausfinden, wie man eine achämenidische Flöte spielt, was Rap in Nairobi sein kann oder K-Pop, dass sie Klangkonventionen neu aushandeln, mit unterschiedlichen Horizonten und Fähigkeiten. Ich glaube, es gibt viele Beispiele für diese Verschiebung im musikalischen Kontext, zum Teil, weil der performative Charakter der Musik einen enormen Experimentalismus und Lernhunger ermöglicht. Um zum Ausgangspunkt dieses Gesprächs zurückzukehren: Dieser Wunsch nach Wachstum und Wandel durch gleichberechtigten Austausch steht im Mittelpunkt von Platons Dialogen. Er ist absolut notwendig, damit Gleichheit und Demokratie funktionieren.

Wendy M. K. Shaw

Foto © Bernd Wannenmacher

Du hast die Macht von Konventionen angesprochen: Was braucht es auf der anderen Seite, um unsere Hörgewohnheiten zu dekolonisieren?

Ich denke, als Modell würde das wie die Wiedergabeliste auf unseren Devices aussehen. Meine wechselt zwischen Bach und Oud-Taksims und Ligeti und Hip-Hop und Carla Bruni und Hamilton und Beethoven und Abba und Annie Lennox und Nina Simone und Curtis Mayfield und Zeki Müren und Dolly Parton und Anouar Brahem und und und. Wenn wir Multifokalität als Muster für Wandel verstehen, bedeutet das, dass wir Unterschiede auf einem ebenen Feld von Klasse, Ort, Rasse und Geschlecht zulassen. Das Konzept eines geometrischen Ornaments inspiriert uns dazu, Hierarchien loszulassen, im Idealfall selbst jene, die uns selbst Priorität geben, und zumindest vorübergehend die Position zu bevorzugen, in der wir uns nicht befinden. Es gibt diesen seltsamen Umstand, dass Menschen gerne die Musik hören, die sie schon kennen. Und natürlich ist das beruhigend, wir können mitsingen, Aufführungen vergleichen. Aber es ist nicht nötig, dass dieses Modell der Musik-als-Wiegenlied die einzige Grundlage musikalischer Wertschätzung ist. Wie kann man überhaupt wissen, was einem gefällt, wenn man sich weigert, sich auf etwas einzulassen, das man noch nicht kennt, außer zu den eigenen Bedingungen? Multifokalität bedeutet, den anderen wie das Selbst zu bewerten. Es bedeutet, nicht einfach nur zu tolerieren, sondern wirklich zu respektieren, was man noch nicht kennt und vielleicht nicht versteht. Ich verwende die Metapher des islamischen Musters, um diesen Wandel zu erklären. Was braucht es also für Wandel? Man weigert sich, sich der Andersartigkeit zu verschließen. Man nimmt das Unbekannte an. ¶

Wir nutzen die von dir eingegebene E-Mail-Adresse, um dir in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter senden zu können. Falls du es dir mal anders überlegst und keine Newsletter mehr von uns bekommen möchtest, findest du in jeder Mail in der Fußzeile einen Unsubscribe-Button. Damit kannst du deine E-Mail-Adresse aus unserem Verteiler löschen. Weitere Infos zum Thema Datenschutz findest du in unserer Datenschutzerklärung.

OUTERNATIONAL wird kuratiert von Elisa Erkelenz und ist ein Kooperationsprojekt von PODIUM Esslingen und VAN Magazin im Rahmen des Fellowship-Programms #bebeethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 – maßgeblich gefördert von der Kulturstiftung des Bundes sowie dem Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg Stiftung und der L-Bank.

Wir nutzen die von dir eingegebene E-Mail-Adresse, um dir in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter senden zu können. Falls du es dir mal anders überlegst und keine Newsletter mehr von uns bekommen möchtest, findest du in jeder Mail in der Fußzeile einen Unsubscribe-Button. Damit kannst du deine E-Mail-Adresse aus unserem Verteiler löschen. Weitere Infos zum Thema Datenschutz findest du in unserer Datenschutzerklärung.

OUTERNATIONAL wird kuratiert von Elisa Erkelenz und ist ein Kooperationsprojekt von PODIUM Esslingen und VAN Magazin im Rahmen des Fellowship-Programms #bebeethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 – maßgeblich gefördert von der Kulturstiftung des Bundes sowie dem Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg Stiftung und der L-Bank.